なび丸、南極のペンギンってどれも同じに見えるけど、実は違うの?

そうだよ!特にアデリーペンギンは白黒模様がチャームポイントで、南極を代表する人気者なんだ!

はじめに

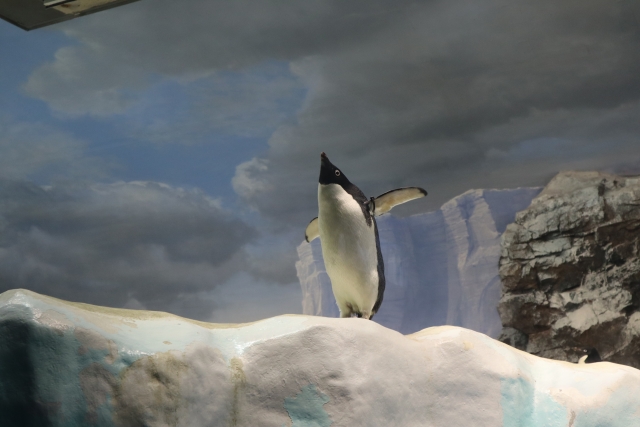

南極大陸を代表する鳥類として、アデリーペンギンは世界中で愛され続けています。その愛らしい外見と独特な生態は、多くの人々を魅了してきました。体長60-70cm、体重5kgほどの中型のペンギンで、特徴的な白黒のツートンカラーが印象的です。

アデリーペンギンの魅力

アデリーペンギンは南極を象徴する最も有名なペンギンとして知られています。

その特徴は単純な白と黒の色分けですが、目には装飾的な特徴があり、視線を動かしたり興奮したりすると、羽毛の下から本物の白目が顔を出します。この愛らしい表情の変化は、観察者を魅了する要素の一つです。

日本との関係も深く、日本の南極探検の歴史とともに広く知られるようになり、ペンギンのイメージを代表するようになりました。また、ホシザキのマークやサイトのキャラクターもアデリーペンギンがモチーフになっており、私たちの生活に身近な存在となっています。

生息環境

アデリーペンギンは南極大陸とその周辺の島々に生息し、岩場に大きなコロニーを形成します。南極の厳しい寒さに適応するため、くちばしの周りが羽毛に覆われているという特徴があります。この適応により、極地の過酷な環境でも生存することができます。

コロニーでは群れで生活し、体を丸くして体温を保つことができます。寒い環境に適応するためのこの行動は、集団生活の重要な側面でもあります。現在の推定個体数は3,790,000ペア程度とされており、比較的安定した個体数を維持しています。

基本的な身体特徴

アデリーペンギンの身体的特徴は非常に特徴的です。頭部と背中側が黒く、腹側が白い羽毛で覆われています。眼の周りが白く、虹彩は褐色で、目の周りに白い輪が特徴的です。オスとメスの大きさはほぼ同じで見分けるのが難しいとされています。

体長は約70センチ、体重は4~6キログラムで、中型のペンギンに分類されます。この体格により、水中での機動性と陸上での移動能力のバランスが取れており、南極の多様な環境に適応することができます。

生態と行動

アデリーペンギンの生態は、南極の短い夏に集中した繁殖活動と、優れた水泳能力による採餌行動が特徴的です。彼らの行動パターンは、極地の厳しい環境に完璧に適応した結果として形成されています。

移動と運動能力

アデリーペンギンは泳ぎが得意で、コロニーに戻る際には長距離の定着氷を歩くことができます。

歩行速度は平均2.5km/h、水泳速度は4~8km/hです。時には50キロもの距離を歩いて移動することがあり、その持久力は驚異的です。

雪に覆われた氷の上では、お腹をつけてトボガン(お腹を地面につけて、前足(翼)と後ろ足を使い、氷や雪の上を滑って進む行動)を滑ることを好みます。この行動は「トボガニング」と呼ばれ、エネルギーを節約しながら効率的に移動する方法として発達しました。水中では水深180メートルまで潜ることができ、長距離の泳ぎも得意です。

採餌行動

アデリーペンギンは肉食性で、主な餌は魚、イカ、甲殻類です。特にオキアミやイカ、魚などを捕食します。一部のアデリーペンギンは水深175mまで潜ることができますが、通常は水柱の上70m以内で餌を食べます。

繁殖期の成鳥は、ヒナに与える餌を捕まえるために沖合5~120kmを泳ぎ、5~72時間の給餌旅行をします。この長時間の採餌行動は、ヒナの成長に必要な栄養を確保するための重要な活動です。両親が交代で餌を探すことで、効率的な子育てを実現しています。

社会性と集団行動

アデリーペンギンは高い社会性を持つ鳥類で、大規模なコロニーを形成します。南極大陸に生息するペンギンは5種類で、アデリーペンギンはその1種として重要な位置を占めています。集団生活により、体温の維持や捕食者からの防御などの役割を果たしています。

人間に対して臆病ではない性格が知られており、研究者や観光客にとって観察しやすい種でもあります。この性格的特徴により、アデリーペンギンは南極における重要な研究対象となっており、多くの生態学的知見が得られています。

繁殖と子育て

アデリーペンギンの繁殖行動は、南極の短い夏に集中して行われる効率的なシステムです。10月から2月までの限られた期間に、交尾から巣立ちまでのすべての過程を完了させる必要があります。

繁殖期の行動パターン

アデリーペンギンは10月から2月の短い南極の夏に繁殖活動を行います。オスが営巣地に戻って巣をつくり、メスの帰りを待ちます。

しかし、メスの到着が間に合わないとオスはすぐに別の相手を探し始めます。これは子どものために、短い夏の間に交尾、産卵、抱卵、育雛、ヒナの巣立ちまでを確実に行うためです。

10月に繁殖地に集まり、小石を積み重ねて火山のような形の巣を作ります。この巣作りは重要な求愛行動の一部でもあり、オスの巣作りの技術がメスの選択に影響を与えることがあります。11月中旬までに2個の卵を産み、繁殖プロセスが本格的に始まります。

抱卵と孵化

メスが産卵すると、オスが最初の抱卵を担当し、強烈な吹雪にも耐えながら卵を守ります。その後、オスとメスが交代で卵を温め、餌を探します。

この交代制により、両親ともに体力を維持しながら卵を保護することができます。35日かけて卵を孵化させるこの期間は、親鳥にとって最も困難な時期の一つです。

ヒナは12月に孵化し、茶色い産毛に包まれた状態で生まれます。孵化直後のヒナは非常に脆弱で、親鳥が数日ごとに交代で世話をします。この時期の世話は24時間体制で行われ、体温の維持と給餌が主な活動となります。

ヒナの成長と巣立ち

ヒナは3週間から4週間ほど巣にとどまって両親から給餌を受けます。1月にはヒナが大きくなり、両親が同時に餌を集められるようになります。

この時期になると、ヒナは「クレイシ」と呼ばれる集団を形成し、体温の維持や捕食者からの防御などの役割を果たしています。

2月にはヒナが羽毛を大人の羽毛に置き換え、7~9週間で海へ出る準備が整います。アデリーペンギンのヒナは成長が早く、2月頃にはほぼ大人と同じサイズになり、巣立ちを迎えます。約7-8週間でコロニーから巣立ちするこの期間は、ヒナにとって独立への重要なステップとなります。

天敵と生存戦略

南極の厳しい環境で生活するアデリーペンギンは、様々な天敵と直面しながらも、効果的な生存戦略を発達させています。集団での防御行動と個体の適応能力により、種の存続を図っています。

主要な天敵

アデリーペンギンの主な天敵はヒョウアザラシとトウゾクカモメ(オオトウゾクカモメ)です。ヒョウアザラシは水中での主要な脅威で、アデリーペンギンが海で採餌する際に最も警戒すべき存在です。その強力な顎と俊敏な動きにより、ペンギンにとって致命的な脅威となります。

陸上では、オオトウゾクカモメがアデリーペンギンの卵やヒナを狙う様子が確認されています。特に繁殖期には、親鳥が採餌に出かけている間に、無防備な卵やヒナが狙われることが多く、コロニー全体での警戒が必要となります。

防御メカニズム

アデリーペンギンは集団行動による防御戦略を発達させています。大規模なコロニーを形成することで、天敵に対する警戒網を作り、個体の生存確率を高めています。特にヒナの「クレイシ」形成は、効果的な防御システムとして機能しています。

※クレイシとは、ヒナたちが集まって作る「子どもグループ」や「保育集団」のことです。

飼育下では外敵がいないため、このような厳しさは見られませんが、野生では外敵との争いが日常的に観察されています。しかし、飼育下では餌を取りに遠出する必要がないため、クレイシが作られることは少ないとされています。これは、環境の違いが行動パターンに与える影響を示しています。

適応と進化

長い進化の過程で、アデリーペンギンは南極の環境に完璧に適応してきました。くちばしの周りが羽毛に覆われているという特徴は、極地の寒さに対する適応の結果です。また、水中での高い機動性と陸上での移動能力は、多様な環境での生存を可能にしています。

寿命は15年程度と言われており、この長い寿命により、経験豊富な個体が群れの生存戦略に貢献することができます。世代を超えた知識の継承により、コロニー全体の生存能力が向上し、種の存続が図られています。

環境変化への影響

近年、地球温暖化や人間活動の影響により、アデリーペンギンの生息環境は大きな変化を受けています。これらの変化は、個体数の変動や生息地の変化をもたらし、種の将来に影響を与えています。

気候変動の影響

地球温暖化は、アデリーペンギンの生息環境に直接的な影響を与えています。海氷の減少により、繁殖地へのアクセスが困難になったり、餌となる海洋生物の分布が変化したりしています。これらの変化は、繁殖成功率や個体の生存率に影響を与えています。

近年、地球温暖化の影響により個体数が減少傾向にあり、準危急種に指定されています。しかし、気候変動の影響は地域によって異なり、一部の地域では生息数が増加している場合もあります。2016年現在は増加傾向にあるとされており、未確認だった繁殖地の発見なども影響しています。

人間活動の影響

観光、研究、漁業などの人間活動も、アデリーペンギンの生息環境に影響を与えています。観光活動の増加により、繁殖地での人間の存在が増え、ペンギンの行動パターンに変化をもたらすことがあります。また、研究活動も必要である一方で、過度な調査は個体にストレスを与える可能性があります。

漁業の競合も重要な問題です。アデリーペンギンの主要な餌となる魚類やオキアミが商業的に利用されることで、餌資源の競合が発生しています。この競合により、ペンギンの採餌効率が低下し、繁殖成功率や個体の健康状態に影響を与える可能性があります。

保護と管理

アデリーペンギンの保護のため、様々な管理措置が取られています。南極条約により、南極地域での活動は厳しく規制されており、ペンギンの生息地の保護が図られています。また、観光活動についても、適切なガイドラインが設けられ、ペンギンへの影響を最小限に抑える努力が続けられています。

現在、絶滅危惧種ではないものの、継続的な監視と保護活動が重要です。研究者たちは、個体数の変動や生息地の変化を継続的に調査し、保護政策の策定に貢献しています。また、日本の水族館でも人気の高い展示動物の1つとして、教育的な役割も果たしています。

人間との関わり

アデリーペンギンは、科学研究、教育、文化的な側面で人間と深い関わりを持っています。その愛らしい外見と興味深い生態により、世界中の人々に愛され続けています。

科学研究での重要性

アデリーペンギンは、南極生態系の重要な指標種として、多くの科学研究で取り上げられています。その生態や行動パターンの研究により、南極の環境変化や海洋生態系の変化を理解することができます。特に、気候変動の影響を調べる研究では、アデリーペンギンの個体数や繁殖成功率が重要な指標として使用されています。

また、アデリーペンギンの採餌行動や移動パターンの研究により、南極海の海洋環境や魚類の分布に関する知見が得られています。GPS技術や衛星追跡技術の発達により、これまで不明だった詳細な行動パターンが明らかになり、保護政策の策定に貢献しています。

教育と啓発

アデリーペンギンは、環境教育や野生動物保護の啓発において重要な役割を果たしています。その愛らしい外見と興味深い生態により、特に子どもたちの環境への関心を高める効果があります。

世界中の水族館や動物園では、アデリーペンギンの展示を通じて、南極の環境や生物多様性について教育活動が行われています。

日本の水族館でも人気の高い展示動物の1つとして、多くの来園者に愛されています。飼育下での観察により、野生では見ることが困難な詳細な行動パターンを学ぶことができ、教育的価値が高いとされています。

文化的影響

アデリーペンギンは、日本の南極探検の歴史とともに広く知られるようになり、ペンギンのイメージを代表するようになりました。

その結果、様々な商品やキャラクターのモチーフとして使用されています。ホシザキのマークやサイトのキャラクターもアデリーペンギンがモチーフになっており、私たちの日常生活に身近な存在となっています。

また、アデリーペンギンは、南極に関する書籍や映画、ドキュメンタリーなどでも頻繁に取り上げられ、人々の南極への関心を高める役割を果たしています。その愛らしい姿と興味深い生態により、多くの人々にとって南極を身近に感じる存在となっています。

まとめ

アデリーペンギンは、南極大陸を代表する魅力的な鳥類として、その特徴的な外見と興味深い生態により、世界中の人々に愛され続けています。

体長60-70cm、体重5kg程度の中型のペンギンでありながら、南極の過酷な環境に完璧に適応し、効率的な繁殖システムと優れた生存戦略を発達させてきました。

10月から2月の短い南極の夏に集中した繁殖活動、ヒョウアザラシやオオトウゾクカモメなどの天敵に対する集団防御、そして水深175mまで潜る能力と長距離移動能力など、アデリーペンギンの生態は南極生態系の重要な構成要素となっています。

現在の推定個体数は3,790,000ペア程度で、比較的安定した個体数を維持していますが、気候変動や人間活動の影響により、継続的な監視と保護が必要です。

科学研究、教育、文化的な側面で人間と深い関わりを持つアデリーペンギンは、南極の環境変化を理解するための重要な指標種として、また、環境教育や野生動物保護の啓発において重要な役割を果たしています。

今後も、このような多面的な価値を持つアデリーペンギンの保護と研究を通じて、南極生態系の保全と持続可能な利用を図っていくことが重要です。

よくある質問

アデリーペンギンの特徴は何ですか?

アデリーペンギンは中型のペンギンで、体長60-70cm、体重5kgほどです。特徴的な白と黒のツートンカラーの羽毛に覆われ、目の周りに白い輪が特徴的です。南極の厳しい環境に適応し、優れた水泳能力と長距離移動能力を持っています。

アデリーペンギンはどのように生息していますか?

アデリーペンギンは南極大陸とその周辺の島々に生息し、大規模なコロニーを形成します。集団生活により、体温の維持や捕食者からの防御などの役割を果たしています。10月から2月の短い南極の夏に繁殖活動を集中的に行います。

アデリーペンギンは何に脅威にさらされていますか?

アデリーペンギンの主な天敵はヒョウアザラシとオオトウゾクカモメです。ヒョウアザラシは水中での脅威となり、オオトウゾクカモメは陸上で卵やヒナを狙います。集団行動による防御戦略を発達させ、これらの天敵に対応しています。

アデリーペンギンはどのように人間と関わっていますか?

アデリーペンギンは科学研究、教育、文化的な側面で人間と深い関わりを持っています。その愛らしい外見と興味深い生態から、世界中の人々に愛されており、水族館での展示や映画・ドキュメンタリーでも頻繁に取り上げられています。また、南極生態系の指標種として、重要な研究対象となっています。